ソーシャルスキルとは

ソーシャルスキルとは、「人間関係に関する知識と具体的な技術やコツ」の総称です。

ソーシャルスキルとは本来は、ソーシャルスキルは、子どもたちが家族や友達との日常的交わりの中で、自然に身につけていくものですが、ここ数年の家庭や家族のあり方の変化によって、子どもたちは、自然な形でソーシャルスキルを身につけることなく成長してしまう傾向にあると言われています。

アットスクールでは、学びの教室(小・中学生対象)やキャリアスキルプログラム(高・大学生対象)でソーシャルスキルトレーニング、自立・就労に必要なキャリアスキル養成を行っています。詳しくはお気軽にお問合せください。

ソーシャルスキルの不足がこどもたちに及ぼす影響とは

ソーシャルスキルが不足することで、学校生活におけるいじめや不登校、さらには学業成績などにも大きな影響を与えることが指摘されています。また、子どもの頃のソーシャルスキルの不足によって、非行に走ったり、成人してからの職場での不適応や、またうつ病などの精神面の問題の出現頻度が高くなるという調査報告もなされています。つまり、ソーシャルスキルの不足は現在の適応状態ばかりでなく、生涯にわたって広範な心理的問題に影響を及ぼすことがわかります。

ソーシャルスキルを学ぶことの大切さとは

上記のことから、子どもたちがソーシャルスキルを学ぶことは、現在の適応上の問題を改善するだけではなく、将来起こり得る精神面の問題に対して 予防的な効果を持つことがわかります。発達的に早い段階から、人間関係に関する知識や他者に対する反応の仕方を学ぶ機会を持つことによって、子どもたちが今後出会うさまざまな対人的葛藤やストレスに対して、適切に対処できる可能性が増すことにつながります。

なぜ今、「ソーシャスキル」が必要なのか?

子どもたちは、さまざまな人間関係の中で生活し経験を積むなかで、周りの人の意図や感情を理解し、その人の立場に立ってものごとを考える力や自分の行動や感情をコントロールする力、そして必要に応じて行動のパターンを変えて行く力などを育てていきます。そうした力は、人が人として社会の中で生きていく基本的な社会的能力となります。

昔は、きょうだい関係のなかや地域での遊びを通して、そうした力を自然と身につけていくことができました。しかし、少子化が進み子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、社会経験を自然に積むことが難しくなっているのが現状です。

また、不登校や学級崩壊、いじめなどの問題が増えているのは、集団を心地よく感じられない子どもたちが増えたからです。集団を心地よく感じられないというのは、総じて、『子どもたちの 「ソーシャルスキル」が稚拙になったからである』との意見もあります。

このような環境の変化の中、ソーシャルスキル(人間関係に関する知識と具体的な技術やコツ)を学ぶ必要性が高まっています。

ソーシャルスキルの種類と目標

①あいさつができる(コミュニケーションスキル)

子どもたちに、あいさつすることの大切さを気づかせ、気持ちよくあいさつをしたとき、あいさつをされたときにどんな気持ちになるのか感じてもらう。そのうえで、実際にあいさつするスキルを身につける。

②自己紹介ができる(自己認識スキル)

自分のことを相手に分かってもらえるように表現できる力を身につける。また、自分の性格・能力・嗜好を知ることによって、自己理解を促す。

③上手に人の話を聴ける(コミュニケーションスキル)

他の人の話をしっかりと聞くことの大切さを知ってもらう。上手に話を聴く具体的なスキルを学ぶ。

④知らないことを質問できる(コミュニケーションスキル)

質問することによってどのようなメリットがあるのかを理解させる。そのうえで、質問の仕方やタイミングの取り方を学ぶ。

⑤あたたかい言葉をかけられる(コミュニケーションスキル)

「ほめる」「励ます」「感謝する」「ねぎらう」「心配する」などの相手の気持ちを受け止める言葉かけの大切さを知り、その使い方を学ぶ。

⑥自分の気持ちをコントロールできる(情動抑制スキル)

不安や喜怒哀楽の感情がどのように行動に影響を及ぼしているのかを知り、感情を適切に処理することができる能力を身につける。

⑦気持ちをわかって働きかけることができる(共感スキル)

人に共感することの大切さを認識したうえで、相手の感情を読み取るスキルや、相手に対して気遣う言葉かけができるスキルを身につける。

⑧うまく断ることができる(コミュニケーションスキル)

対等な人間関係を形成するために、応じられないこと・応じたくないことに対しては適切に断るスキルを身につける。

⑨自分を大切にできる(コミュニケーションスキル)

不満を伝えたり、人からの不合理な要求を断わったりすることによって、精神的にも肉体的にも傷つかないように自分を守り、大切にできるスキルを身につける。

⑩トラブルの解決策を考えられる(問題解決スキル)

対人的な葛藤や衝突場面に直面した時に衝動的に行動したり、攻撃的になったりすることなく、適切で効果的な解決策を見出すスキルを身につける。

⑪ストレスに対処できる(ストレス対処スキル)

日常生活でストレスの原因となる源(ストレッサ―)が、どのように影響しているのかを知り、ストレスを解消するための対処行動をとることができる能力を身につける。

ソーシャル・スキルトレーニングは、以上のような力を身につけることによって、子どもたちが直面する対人的葛藤やストレスに対して適切に対処できる力を育み、子どもの自己評価を高めることを目標として行います。

ソーシャルスキルトレーニング構成

構成的場面設定

具体的なソーシャルスキルを先ず設定して、その目標を達成するための課題や教材を後から選定して行います。

非構成的場面設定

ごく自然な社会場面の中で、必要になるスキルを素材として扱います。

1回の予定:1回の活動は、60~90分程度で、「スキル」と「ゲーム」を中心に行います。

その中で仲間と仲良く楽しく過ごす方法や問題解決の仕方などを学んでいきます。

ソーシャスキルトレーニングの流れ

1.最初の言葉 2.今日のスキル 3.今日のゲーム 4.今日の振り返り 5.最後の言葉

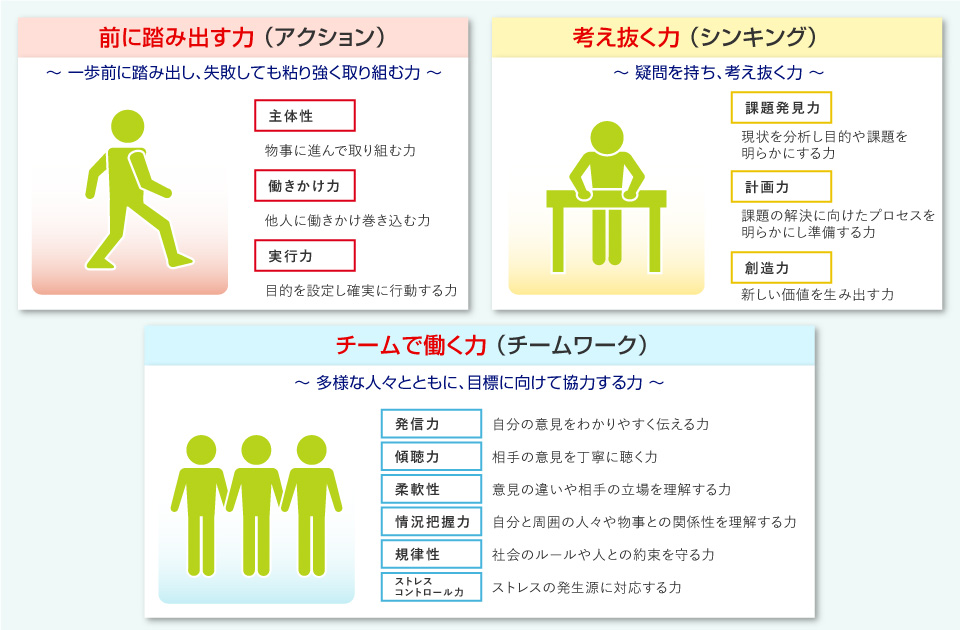

キャリアスキルプログラムとは

『高校を卒業するだけでなく、自立(自律)に必要な力を身につける』こと

現在の学校教育だけでは、なかなかスキルを習得することが難しく学びや体験の機会も少ないまま成人になっていることも多い現状があります。こうした状況の中、彼らの自立のために必要なキャリアスキルを学ぶカリキュラムを取り入れ、高校や大学卒業時までにスキルの習得を促すことで、将来の自立や就労に必要な力の養成や社会的自立への機会を増加させることを目的としたプログラムです。

子どもたちが近い将来、自立していくために必要な力は、単に高校や大学を卒業することではなく、就労に必要なキャリアスキルを身につけていけるかが重要です。現在の社会状況やニーズを踏まえ、将来の自立や就労に必要な社会的自立スキルの養成を目的とした「レクチャー&対話形式」のプログラムを行います。キャリア経験豊富な講師陣が自立に必要な力をレクチャーします。

- 社会的自立スキル(挨拶・コミュニケーション・自己管理・職業生活など)

- 精神的自立スキル(生活習慣、自己認識・他者理解、感情コントロール、関係づくりなど)

- 職業的自立スキル(働く意義・職場のマナー・チームワーク・目標設定・意思決定・役割と責任など)

お電話でのお問い合わせ

草津本校 077-565-7337

●10時~20時(火~金) 10時~18時(土)

※日月祝は休業となりますので予めご了承ください。